文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

文章图片

2024年 , 中国车企在这片新兴领域纵横驰骋 , 光芒四射 , 让世界为之侧目 , 也让传统汽车巨头们陷入了深深的焦虑与思索之中 。

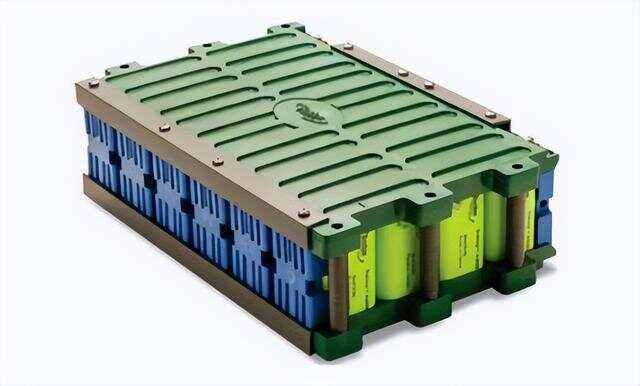

宁德时代 , 作为动力电池领域当之无愧的领军者 , 率先在2024年 1月奏响了中国固态电池突破的激昂序曲 。

其重磅推出的凝聚态电池 , 仿若一颗划破夜空的璀璨新星 , 以单体续航里程成功突破1000公里这一震撼数字 , 瞬间打破了人们对电动汽车续航能力的固有认知局限 。

时光流转至12月 , 宁德时代更是将凝聚态电池的卓越性能雕琢得近乎完美 。

单体能量密度一路飙升至500Wh/kg , 循环寿命稳稳当当超过 3000次 , 这不仅意味着它拥有超乎想象的能量储备潜能 , 更具备了经久耐用的可靠品质 。

令人惊叹不已的是 , 它还助力一架载重4吨的民用电动飞机 “领航者 X2” 成功完成首飞验证 , 并且实现了令人咋舌的 15分钟快充 80%的极速充电效能 , 仿佛将科幻电影中的梦幻场景真切地搬到了现实世界之中 。

上汽集团同样在固态电池的征途上大步迈进 , 气势如虹 。

携手清陶能源 , 豪掷27亿元精心雕琢第一代固态电池 。

当这款凝聚着无数心血的电池搭载于荣威eRX5车型开启测试之旅时 , 一举斩获 368Wh/kg的单体能量密度佳绩 , 续航里程更是一路飙升至令人惊叹的 1083公里 。

这一辉煌战绩 , 无疑是对电动汽车续航焦虑的一记重拳出击 , 让消费者看到了新能源汽车的无限可能 。

清陶能源趁热打铁 , 第二代固态电池已瞄准2025年量产的宏伟目标 , 预计单体能量密度将强势突破 400Wh/kg , 持续为上汽集团在新能源领域的开疆拓土注入澎湃动力 。

广汽集团也不甘屈居人后 , 潜心深耕自主研发之路 , 其固态电池成果斐然 。

能量密度成功跨越400Wh/kg的关键门槛 , 在极限测试的严苛 “战场” 上 , 它宛如一位无畏的勇士 , 无论是零下 40度的冰天雪地 , 还是 200度的高温炙烤 , 电池性能都稳如泰山 , 充放电依旧高效流畅 。

这一突破性进展 , 让新能源汽车彻底挣脱了“南车北用” 的地域束缚 , 真正开启了全场景无忧畅行的新时代 。

反观丰田、日产、宝马等一众在汽车江湖威名赫赫的传统巨头 , 此刻却仿佛陷入了泥沼 , 陷入了“失速” 的尴尬困境 。

曾满怀壮志、信誓旦旦要在2025年推出固态电池版本的丰田 bZ4X , 如今却只能无奈地将计划推迟至 2027年;日产 Ariya电动 SUV的固态电池版本更是一路坎坷 , 延期到 2028年;宝马 iX系列原本雄心勃勃的固态电池计划 , 也不得不暂且搁置 , 等到 2030年再做打算 。

究竟是何原因 , 让这些在汽车领域纵横捭阖多年的老牌劲旅在固态电池竞赛中步履蹒跚、节节败退?以丰田为例 , 其毅然选择的硫化物体系固态电池 , 虽在离子导电率层面展现出一定优势 , 然而界面稳定性与加工难度却如同两座巍峨大山 , 横亘在前进的道路上 , 难以逾越 。

与之形成鲜明对照的是 , 中国企业独辟蹊径 , 选取的氧化物体系固态电池 , 尽管起步阶段稍显滞后 , 却在量产工艺上取得了石破天惊的突破性进展 , 巧妙实现了弯道超车 , 抢占了先机 。

宁德时代的凝聚态电池在江淮汽车的测试车型上 , 轻松写意地实现了单次充电1000公里 +的超长续航壮举 , 更为惊艳的是 , 短短 15分钟的充电时长 , 就能让电量从 20%迅猛跃升至 80% 。

想象一下 , 在享用一顿午餐的短暂间隙 , 爱车便能迅速“满血复活” , 足以支撑一整天的通勤奔波 , 这般卓越效能无疑将彻底颠覆人们对电动汽车续航与充电的刻板印象 。

上汽荣威eRX5搭载清陶能源固态电池后 , 续航里程昂首突破 1000公里大关 , 与此同时 , 百公里耗电量更是锐减至 12kWh以下 , 相较于传统三元锂电池版本 , 能耗降幅近 20% 。

更高的能效不仅意味着更低的使用成本 , 更赋予了驾驶者更远的出行半径 , 为消费者开启了前所未有的便捷、经济出行新体验 。

在关乎生命安全的性能层面 , 固态电池堪称一场彻头的“变革者” 。

清陶能源的固态电池在堪称“炼狱” 的 200℃热箱测试中 , 能够镇定自若地保持 72小时的稳定状态 , 针刺测试时温度上升幅度不超过 3℃ , 相较于传统锂电池在 80℃便可能失控引发危险的脆弱表现 , 简直有着天壤之别 。

这般本质性的安全提升 , 有望让“自燃” 这个长期困扰新能源汽车行业的 “魔咒” 彻底成为历史 , 从人们的视野中消散 。

广汽的固态电池同样在极限挑战中展现出强大韧性 , 在青藏高原零下40度的极寒绝境中 , 电池容量保持率依然能够高达 90%以上 , 充放电性能几乎不受影响 , 真正做到了全天候、全地域的可靠运行 , 为驾驶者保驾护航 。

成本 , 始终是悬在新能源汽车大规模普及之路上的一把达摩克利斯之剑 , 而固态电池有望成为斩断这一困境的利剑 。

上汽集团胸怀壮志 , 计划在2025年将固态电池产能飙升至 10GWh , 凭借规模效应的磅礴伟力 , 将成本大幅削减至每度电 500元以下 , 相较于当前主流三元锂电池每度电 800元的成本 , 降低幅度近 40% 。

这一宏伟蓝图不仅将显著提升上汽集团产品在市场中的竞争力 , 更为整个固态电池产业的商业化普及铺就了一条康庄大道 。

尤为关键的是 , 中国在固态电池领域已然精心构筑起了一条涵盖正极材料、电解质直至封装工艺的完整产业链 。

赣锋锂业作为行业先锋军 , 已成功实现千吨级氧化物固态电解质量产 , 成本较进口产品降低50% 。

这般全产业链优势 , 恰似一道坚不可摧的护城河 , 稳稳捍卫着中国固态电池在全球市场上的成本领先地位 , 让中国车企在国际竞争的舞台上昂首挺胸 , 自信满满 。

传统车企此刻正面临着前所未有的严峻危机 。

在油车市场 , “失血” 速度愈发惊人 。

2024年 , 中国新能源汽车销量如汹涌浪潮 , 一举冲破 900万辆大关 , 市场渗透率火箭般蹿升至 34.3% 。

其中 , 包括比亚迪在内的中国品牌更是以绝对优势占据了76%的份额 , 这意味着传统燃油车企正在以超乎想象的速度丢失市场阵地 。

全球视野下 , 传统燃油车销量同比下滑12% , 就连搭载传统三元锂电池的电动车型销量也首次出现负增长 。

固态电池的出现 , 无疑将成为压垮传统燃油车的最后一根稻草 。

毕竟 , 面对一台续航超过1000公里、充电比加油还快的电动车 , 消费者又怎会有丝毫犹豫 , 拒绝拥抱这一未来出行的利器呢?

从技术创新的前沿阵地来看 , 中国企业在固态电池领域申请的专利数量已如雨后春笋 , 超过8000件 , 占全球总量的 42% , 仅宁德时代一家就手握超过 2000项固态电池相关专利 , 筑起了坚实的技术堡垒 。

在产能布局的关键战场 , 到2025年 , 中国固态电池产能预计将如日中天 , 达到 50GWh , 占全球总产能的 65% 。

上汽、宁德时代、赣锋锂业等企业强强联手形成的产业联盟 , 如同钢铁长城 , 构建起了一道令其他国家望而却步、难以逾越的技术壁垒 。

现实却无比残酷 , 中国企业已在核心技术、生产工艺和成本控制等多个关键维度建立起了领先优势 。

【中国固态电池要量产了,未来油车和电车哪个更惨】当丰田在2027年艰难推出首款固态电池车型时 , 中国车企极有可能已经完成了第三代产品的量产布局 , 实现了产品的迭代升级 , 持续领航新能源汽车发展潮流 。

- 油车的最后一口气断了,中国首款全固态电池量产成功!

- 跌破百万!本田中国2024年销量下滑31%,多款电车销量百余辆

- 又大又豪华,中国造了一辆顶级大轿跑!3秒级破百,超静音,17万上市

- 亲兄弟也要明算账,眼看中国“攻城略地”,俄罗斯已经出招反制

- 利润暴跌91%后,奥迪放弃四环改用中国特供,大家这次会买账吗?

- 要不是德媒公布数据,都不敢相信,原来中国已强大到如此地步

- ?SUV带侧滑门!续航500km,标配宁王电池,8万多能落地“奶爸车”?

- 48伏电动自行车跑不远,为什么不安装38安大电池?告诉你真实原因

- 为了价格妥协了?新款小鹏G6换装更便宜电池,外观小改,诚意几何

- 2024销量总冠军,星瑞全年售出17万,见证中国燃油轿车硬实力