核酸检测是目前能够尽早确定是否感染新冠病毒最有效的方法 。 为尽快找到新冠病毒感染者 , 石家庄、邢台、廊坊先后开展了全员核酸检测 。 有人发现 , 在已公布的确诊病例中 , 个别人员在检测了5、6次之后 , 检测结果才为阳性 。

不少人心存疑惑:什么是核酸?为什么不采用抽血的方式检测核酸?为什么会出现多次检测才出现“阴转阳”的情况?是不是每个人都需要做多次核酸检测呢?

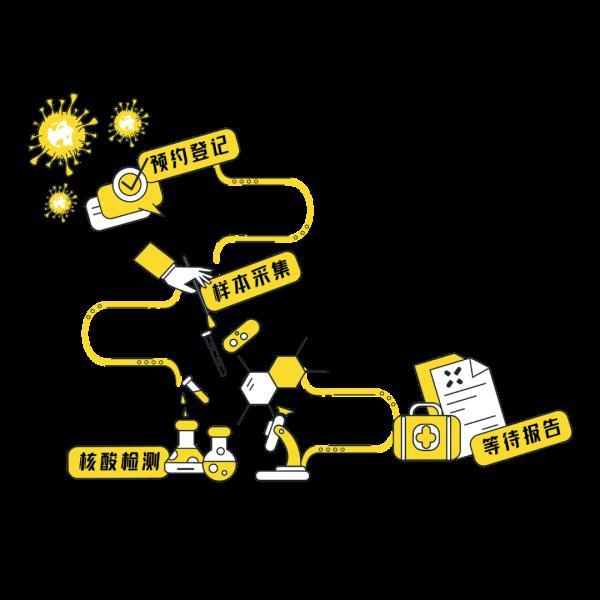

河北省疾病预防控制中心专家 , 为您答疑释惑 。 文章插图

文章插图

什么是核酸

核酸 , 是存在于一切动物、植物、微生物体内最基本的生命物质之一 。 它分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)两种 , 都是由许多核苷酸单体聚合成的生物大分子化合物 。

简单解释 , 核酸就是病毒体内的一段密码 , 他可能是DNA也可能是RNA , 而对于新冠病毒来说 , 它的密码是RNA 。

核酸检测的原理是什么

核酸检测 , 通过采集人的咽拭子样本 , 获得大量人体细胞和微生物 。 正常情况下 , 所采集的样本中会混有宿主自身的细胞、自然携带的细菌或病毒 , 甚至还有食物残渣的细胞 。 患者的咽拭子样本中 , 会有新冠病毒 。

检测人员通过利用PCR技术 , 将样本中新冠病毒独有的那段“密码”放大 , 放大到仪器设备可以检测的地步 , 从而判断是否为阳性感染 。 抓取病毒遗传物质的整个过程 , 就像是钓鱼 , 鱼钩会进行识别并抓取 , 从而让病毒无所遁形 。

为什么不采用抽血的方式检测核酸

这主要是由新冠病毒的传播方式和在人体的定殖增生部位所决定的 。 大家知道 , 新冠肺炎是呼吸道传染病 , 主要经呼吸道飞沫和密切接触传播 。 新冠病毒进入人体后 , 会在鼻咽部、下呼吸道等处“定居”并进行繁殖 , 成为病毒入侵的主要门户 。 因此 , 在病毒感染初期 , 如果对于疑似病例进行病毒核酸检测 , 鼻咽拭子、痰液和其他下呼吸道分泌物是首选的检测标本 , 这些标本获得的阳性率也是最高的 。 在已有的科学报道中 , 只有在少数病例的血液样本中可以检测到病毒的核酸 , 因此血液样本并不是新冠肺炎筛查的首选样本类型 。

为什么会出现多次检测才“阴转阳”的情况

一方面主要是由于病例的个体免疫差异 , 与采样的时间、病程的进展程度密切相关 , 少数病例在潜伏期排毒量极低 , 在此时进行样本采集容易导致“假阴性”的出现 。

中国疾控中心副主任冯子健在接受央视采访人员采访时曾表示:感染者或是病人从暴露感染到开始排毒 , 专业上叫“强隐期” , 而无症状感染者排毒专业上叫做“前隐期” , 也可以叫实验室检测筛查的窗口期(指从感染病毒到能检测出相应的抗体的这一段时间) 。 在窗口期期间 , 检测很多次都可能检不到阳性 , 但到“前隐期”末就会检出阳性 。 目前研究证实 , 新冠病毒在体内复制和排出体外最活跃的时间是在出现临床症状前2天至发病后5天 , 此时咽部核酸检测呈现阳性的可能性最大 。

另一方面是因为核酸检测是一个多环节的工作流程 , 包括样本采集、运输、灭活、分装和检测等环节 , 任何一个环节的操作不当都有可能导致“假阴性”的可能;为减少“假阴性”的出现 , 这要求检测机构、检测和采样人员加强质量控制 , 同时也需要被检测人员按要求积极配合 , 如采样前2小时不进食 , 前30分钟不喝水、不吸烟、不嚼口香糖 。

可见 , 核酸检测是否阳性 , 最主要的还是看呼吸道分泌物的排毒量 。 “这个现象是完全可以理解的 。 ”而多次检测才出现阳性的情况 , 并不影响核酸检测作为新冠病毒诊断的金标准 。

普通民众不用过分担忧 , 尤其是中低风险地区的民众 , 只要按照疫情防控要求 , 做好居家管理和个人防护 , 完全可以有效控制疫情传播 。

是不是每个人都需要多次核酸检测

多次核酸检测才呈现阳性的病例一般存在于少数特殊人群当中 。 一般是对确诊病例的密切接触者或高风险地区人群等 , 在常规潜伏期内 , 如果核酸检测结果阴性 , 会考虑进行多次核酸检测 。 中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友此前接受央视采访时曾说:扩大检测范围 , 尽早发现早期病人是非常有必要的 , 但核酸检测没必要每个人都反复做 , 检测前应做一个风险评估 , 来自高风险地区、境外以及有感染人员密切接触史的可以做 。 对于中低风险地区的普通人群 , 需要进行几次核酸检测 , 专家会根据核酸检测总体情况 , 结合确诊病例、确诊病例的密切接触者、密切接触者的密切接触者等的分布情况及疫情发展趋势 , 进行综合研判 , 提出建议 。

- 被背叛的一方为什么会对抗?

- 东莞康华医院|年会聚餐挂横幅:“手术室里全是钱!”东莞康华医院:内容确实不妥

- 为什么被背叛者会陷入神经症式的痛苦之中?

- 昆德拉为什么说“只活一次就好像没有活过”?看完《开端》,我悟了

- 婚姻中,女人为什么会被背叛?

- 大冒险|PS美服2月会免:UFC4、过山车之星、小缇娜强袭龙堡

- 一个治疗强迫症和恐惧症的案例,释放情绪做真实的自己才会疗愈

- 院工会|宝鸡市人民医院院工会开展“喜迎新春送祝福”活动 ——传递年味 送去祝福

- 走出背叛的痛苦,要学会依靠自己,也只能依靠自己

- 婚外暧昧的人,会变成一份刺痛的方式