耗羡|清代是如何集中财权的,各省与朝廷之间有着怎样的财政支配权?

清代的财政制度中 , 有两个术语 , 即"存留"和"起运" 。 存留指的各省留下一部分财赋用于正常的办公行政 , 而起运部分就是解送中央户部的 。 从清初到清中后期 , 一直实行这样的制度 , 中央对地方的财政控制权牢牢抓在手中 。

文章图片

存留和起运是如何形成的?

在古代中国 , 中央和地方的财政划分问题 , 从未有过完全意义上的体制建设 。 大致在唐宪宗时(806-820年) , 形成了"上供"(供应中央)、"送使"(归节度使)和"留州"(留给各州) , 其比列是各为三分之一 。 这是目前所知最早的中央及地方政府之间划分财力分配数量的事例 。

这种划分比例 , 和当时的形势有很大的联系 , 是与唐代天宝之乱所形成的分裂局面联系在一起的 。 这与秦汉以来中央集权在财政上惟以满足中央为首务的情况比较起来 , 是不正常的 。

在宋元时期 , 虽然未见有明确的财力划分 , 但财政收入首先都是要满足中央的需要 。 明清两朝 , 封建政府的财赋收入都分为两项 , 其一起运 , 其一存留 。 清代 , 中央与地方对国家财政收入的分配数额并不完全反映在"起运"与"存留"的比例关系上 。 因为正如我们知道的 , 清代财政支出首先是军费 , 其次是官俸 。 军费支出有一部分是由驻军所在的地方开支 , 官俸也有一部分是在地方支出 , 所以地方必须从岁入中保留相当数额来满足这些经费的支出 。

文章图片

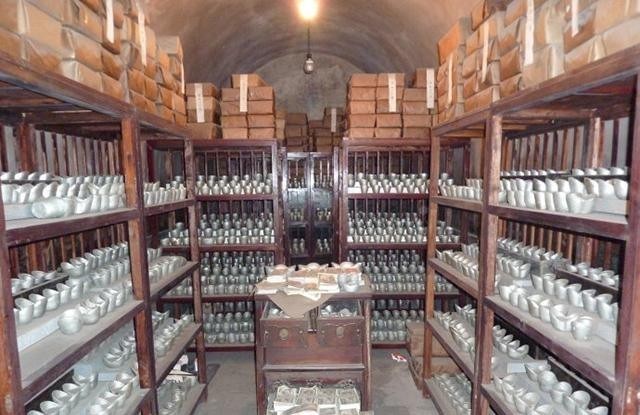

就清代各省的财政收支状况来看 , 有自给的 , 有不能自给的 , 有自给并有充裕的 , 中央政府利用春秋调拨制度来调剂各省的财政收入 。 从雍正三年开始 , 清政府规定 , 每年春秋二季各省造具实在库存银两数目清册送达户部 。 春季清册于二月二十日前送部 , 秋季清册于八月二十日前送部 。

户部根据这两季清册 , 掌握各省实存银两数目的全部情况 , 具体安排各省饷额的调拨 。 这样 , 对于那些不能在财政上自给的省份 , 地方经费的构成就既包括存留 , 也包括他省他州协拨进的款项 , 这种协拨的支配权力在中央 。

然而 , 对于一个地方自有田赋税收入的支配权而言 , 起运与存留的比例反映了中央与地方财力的划分情况 。 所以 , 中央与地方对赋税收入的分配 , 从存留与起运的比例上去分析应该是没有问题的 。

《赋税全书》所确立的基本原则

清代以重新编纂的《赋税全书》所确立的赋税征解原则是以明万历年间为样本的 , 自然 , 存留和起运的比例分配也以明代的旧例为准 。 不过 , 实际上 , 清初时期为了筹措军费 , 集聚财力于中央 , 采取了大量裁减地方存留经费的做法 。

文章图片

对于地方存留的裁减 , 包括两个方面的内容 , 一是将明末作为辽饷而裁扣的地方经费临时性加派 , 于顺治二年开始作为中央财政的永久性收入确定下来 。 《清世祖实录》称:"户部奏言 , 故明加派三饷及召买等项 , 已奉恩诏除免 。 但三饷之内 , 原非尽派之民间 , 有出于裁扣驿站、宾兴及官吏柴马、衙役工食者 , 宜量留派征 。 得旨:仍旧派收" 。 这部分派收直接解送户部 。

二是接连下达裁扣地方存留经费的命令 , 采取了一系列裁扣措施 。 清实录的记载粗略而笼统 , 如顺治九年四月丁未日 , "户部以钱粮不敷 , 遵旨会议 , 江宁、杭州、西安、汉中驻防满洲汉军兵丁 , 除草料口粮照例支给外 , 每年多支米石应裁;总督、巡抚家人口粮应裁;州县修理察院铺陈家伙等项银两应裁;各州县修宅家伙银两应裁;州县备各上司朔望行香纸烛银两应裁……"

顺治十三年九月辛未日 , 议政王大臣会议等遵旨会议 , 应裁直省每年存留银两共计753634两 , 以济国用 。 清初中央政府裁扣存留以充起运 , 主要集中在顺治九年至康熙十七年间 。 其中以顺治九年、十三年、十四年 , 康熙七年、十四年、十五年、十七年这七年裁扣的数额最多 。分页标题

文章图片

各项具体裁扣的情形 , 或半裁 , 或全裁 , 除了很少部分项目在康熙二十年或以后奉复外 , 大部分项目均裁而不复 。 如杂支供应过往上司下程中伙坐饭等银161.56两、吏书72两、教谕俸31.52两、西乐驿豆49.65两、心红纸张油烛20两等许多项目都全裁 。

据《清史稿·食货志》记载 , 顺治九年全国各省存留总额仅为300余万两 , 而全国的地丁赋税总额为2126万两 , 存留只占地丁赋税收入的15% , 实在是少得可怜 。

从存留裁扣的时间来看 , 是清初进行统一战争的期间 。 当时国家财政困难 , 军需紧急 , 存留裁扣直接服务于中央筹集军费的主旨 。 从裁扣的项目来看 , 主要有地方行政经费、地方官吏福利费用及俸银俸额 。 当然 , 其中还包括了部分冗员冗费的裁减 。

这种在战时筹措军费的存留裁扣 , 在康熙二十年统一战争结束后 , 部分得到恢复 , 存留在赋税总额中所占的比列也开始上升 。 但存留部分较裁扣数额差距仍然很大 , 这种情况自此沿袭下来 , 使得起运与存留的比例在清代进入承平时期以后一直保持严重的不平衡状态 。

据学者研究 , 明万历年间 , 全国总存留数 , 约占全国总收入的42% , 而清乾隆年间 , 全国总存留仅占全国钱粮总收入的21%左右 。 可见清代中央政府在赋税收入的分配方面坚持实行中央集权 。

文章图片

耗羡归公的财政改革以后 , 存留和起运发生的变化

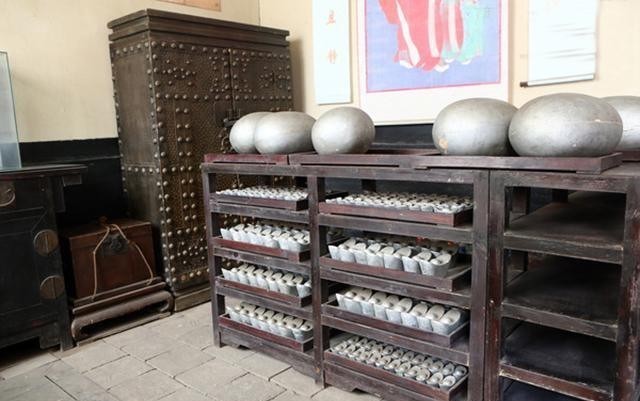

雍正二年 , 清政府实施耗羡归公的财政改革 , 这是改进清初以来存留和起运比例的一个重要步骤 。 清初军费浩繁 , 裁扣地方存留收归中央 , 地方原来的经费开支因为紧张 。 中央政权既然不因事设费顾及地方 , 地方官又不能因无费而不理事 , 于是便另谋其他的筹资途径 。

其中最重要的办法 , 就是地方在征收赋税正额时加收"火耗" 。 这种火耗由地方官支配 , 填补了起运后形成的部分经费缺口 。 这种行为直至雍正元年山西巡抚诺岷奏请耗羡归公后 , 才纳入中央政府的管理范围 。

耗羡归公 , 对于地方经费而言 , 是弥补地方公费及官员薄俸的经费缺口 。 户部由此建立起了养廉银制度 , 使地方官在得到较丰厚的收入及办公经费的前提下不致过分搜刮百姓 。 这种对耗羡的整顿和养廉银制度的建立 , 可以说是清政府对存留裁扣行为的一个调整和补救 。

然而 , 随着时间的推移和耗羡征收管理的加强 , 耗羡分配支用方面 , 中央政府又向地方伸手了 。 比如部费、饭银的开支就说明了这一点 。

文章图片

清初惯例 , 各省每年要向中央各部解送一些指定的特产以供应用 。 顺治十年 , 清廷谕令将这部分实物改折银上纳 。 这样 , 各省便按户部批准的各地所报实物时价上缴银额 , 便使原来由正供内开支的部费已入不敷用 , 只得由耗羡下拨补 。

如道光二年 , 安徽省办解工部棕毛10万斤 , 因部价不敷 , 协贴银5200余两 , 又解工部饭食银2400两 , 又支解员水脚银3600余两 , 共动用耗羡银11200余两 。 道光十四年 , 同样是安徽省 , 共动用耗羡银22500余两 , 可见朝廷对于耗羡的支配数额还是相当大的 。

江浙漕粮和耗羡苛重是人所共知的 , 对这一地区的耗羡如何支用更能说明清政府的政策意图 。 乾隆五十七年 , 浙江省的慈溪、金华等县均为正供的5% 。 定海、汤溪等县则因为供赋太少因而耗羡的比例超过5% 。 我们知道 , 在浙江省内 , 一部分地区(嘉兴、湖州)征课漕粮实物 , 耗羡正供的40% , 而另一些地区征课地丁钱粮银两 , 耗羡则为5% 。分页标题

在耗羡支配方面 , 高额的漕耗连同正项一同运往京城 , 而低额的地丁耗羡则存留地方 。 可见在耗羡方面 , 中央的地方政府支配能力通过起运与存留表现出来的反差 。

文章图片

余论

【耗羡|清代是如何集中财权的,各省与朝廷之间有着怎样的财政支配权?】起运与存留比列关系的不平衡 , 不仅表现在赋税正额上 , 也表现在耗羡的支配上 。 这样一种赋税分配关系 , 造成了地方财力的弱小 , 制约着地方政权的行政主动性 , 进而影响地方公共事业的兴办和地方经济的发展 。 可以说 , 这是清代赋税政策在执行中的一种扭曲现象 。

- 刘备长坂坡抛弃的两个女儿,最终结局如何?

- 程有龙的实战功夫如何?少年时随父逮活畜,曾担任过步兵统领

- 崇祯到底错在了哪里?如何才能自救?

- 他天生有智力问题,父母将他包装成“天才”,后来如何了?

- 遵义会议前,在湘江掩护大部队的红军团长,建国后的结局如何?

- 古代盐很珍贵不得私自贩卖,那咸鱼又该如何处理?官府早有对策

- 中国第一位女航天员,上太空前一晚给丈夫留遗言,9年过后她如何

- 古代中西方经济差异表现,西方非谷物经济如何维系?我们一同探索

- 假如亚历山大远征当时的秦国,胜算如何?西方学者:不在一个层次

- 叔本华:如何从根本上提升一个人的境界