国君|诸侯史话番外篇三:不知名的小国一战成名,他留下的成语你也用过

隐公十一年 , 不仅对鲁隐公(或者说鲁国)来说是非常具有历史意义的一年 , 对于郑庄公而言同样是十分重要的 。 因为 , 这一年的郑庄公实在是太忙太忙了:从夏初开始 , 他先是跟鲁侯会面谋伐许之事 , 接着便开启了真正的伐许之战 。 战后庄公一面忙着处置许地 , 一面还得找寻本国的内奸 。 好容易有关伐许之战的相关事宜都结束了 , 桓王又要跟他做笔大买卖 , 真是连一点喘息的机会都没有 。 等到郑国与朝廷换地的交易完成以后 , 按说姬寤生也该休息一下了 , 但一个不知名的小国却又来凑热闹 , 让庄公依然不能静下心来 。

文章图片

那这个不知名的小国到底是谁?他又来给郑庄公添了什么乱呢?这个"名不见经传"(其实他还是在《左传》中留了名的)的蕞尔小国名为息国 , 是位于今河南省息县一带的姬姓宗国 。 并且息国的爵位也没有想象中的那么低 , 乃是一个侯爵之国 。 至于息国给郑庄公添了什么乱 , 说出来可能大家都不太相信 , 他们居然主动向国力正盛的郑国发起了进攻 。 而且 , 据《左传》所记 , 息国向郑国发起进攻的原因更为有意思 , 竟然是因为双方言语不和 , 让息国国君动了要"教训"郑国的念头 , 您说他这是不是在跟郑庄公逗闷子呢?

既然咱们已经知道了向郑国发难的国家是息国 , 那在下还是按照惯例 , 先对这个国家做个简单的介绍 , 带大家熟悉一下这个国家 。 息国 , 像很多周代姬姓宗国一样 , 其实也是有他的前身的 , 至少在商朝 , 就有过关于古息国的记载 。 如1979年在河南信阳罗山县一带发掘的商代墓葬群中 , 就有包括"息鼎"在内的二十余件精美青铜器物上刻有"息"字纹样 。 这在说明息国的历史远早于周代以外 , 还告诉了后人古息国最早的封地所在 。 只可惜这个古息国的命运与商朝紧密地联系在了一起 , 当商朝灭亡时 , 古息国也同样告别了历史的舞台 , 将这片土地空了出来 。

文章图片

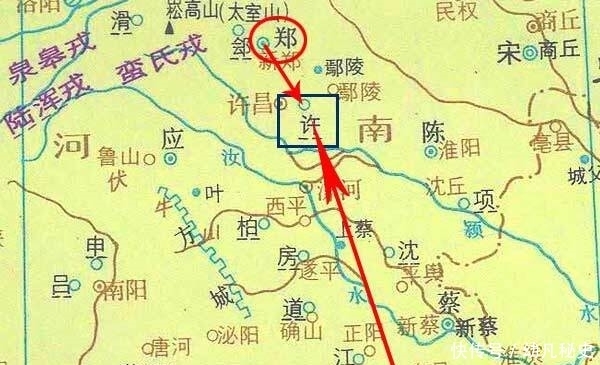

因此 , 有了闲暇的土地 , 周天子当然会善加利用 , 把它分封给了自己的姬姓同宗 , 建立起咱们现在说的侯爵息国 。 只不过 , 新的息国他的政治中心并不在今罗山县一带了 , 而是向东北方向(跨过了淮河)迁移到了今息县西南一带 。 据在下推测 , 之所以新息国要改变都城位置 , 应该有以下几种可能:其一 , 古息国的领土在周天子分封时被拆分 , 东北部息县一带留给了息国 , 其他土地另有分封;其二 , 新封的息国要与古息国有所区分 , 毕竟那是商朝的息国 , 而自己已经是周天子的姬姓宗邦了;其三 , 古息国在灭国时 , 原都城之地已经残破不堪不适宜居住 , 急需另辟新所;其四 , 息国疆域内有淮河穿过 , 有可能南岸容易遭受或者已经遭受了洪涝灾害 , 不得不向北岸迁移 。

好了 , 这就是有关息国的一些简单介绍 , 虽然还是受限于历史资料的稀少 , 没能让大家更充分地了解这个国家 。 但至少让咱们搞清楚了先后两个息国的关系 , 以及他们的大概位置所在 。 接下来 , 咱们又要把时间拉回到本次故事发生的这一刻 , 继续来看看息国是如何跟郑国较劲儿的 。

正如刚刚已经提到的 , 息国与郑国产生纠纷 , 原因就在于两国国君的言语不和 。 但争吵过后 , 郑庄公似乎并没有往心里去 , 依然做着他该做的事情 , 根本没有理睬息国 。 可息国国君的表现却截然相反 , 始终对这场争执耿耿于怀 , 愣是召集了本国众位大臣上殿 , 商讨攻打郑国的事宜 。 这气量在世人看来 , 也够小肚鸡肠的了 。

文章图片

然而 , 国君冲动了 , 他手底下的大臣还是非常清醒的 , 纷纷站出来表示反对 。 他们希望国君能够冷静下来、认清形势后再做决定 , 毕竟此时的郑国无论从声望、德行、国力、军力等多方面都远超本国 , 实在是息国无法撼动的强敌 。 更何况郑国也是姬姓国家 , 两国是同宗关系 , 本该友好相处 , 不应为斗嘴这点小事儿发动战争 。 说白了 , 息国大臣们就是拐弯抹角地在说一件事 , 即息国根本打不过郑国 , 别盲目送死去了 。分页标题

可惜的是 , 当时的这位息侯已经钻了牛角尖 , 任凭底下人如何劝说 , 他心中的这团怒火也无法熄灭 。 依然做出了举全国之兵 , 跨过蔡国向郑国发起了进攻 。 什么、什么!跨过蔡国攻打郑国?各位没有看错 , 息国军队的确是跨过了蔡国(或者用绕过可能更合适)才跟郑国军队交上了手 。 因为 , 息国与郑国并不接壤 , 哪怕此时的郑国已经控制了大半许国的领地 , 疆域向南推进了不少 , 依然离息国有很远的一段距离 。 所以 , 息国国君会做出以弱攻强、远途进攻这样的决定 , 真是愚蠢至极了 。

文章图片

但是没有办法 , 国君已经下令 , 息国的大军只得无奈地踏上了征程 。 而战斗的结果嘛 , 显然不会是什么好消息 , 远道而来息国军队刚进入郑国的边境 , 就被庄公指挥的郑国大军击溃 , 所剩残兵败将狼狈地逃了回来 。 这既证明了此前息国大臣们的担忧是正确的 , 也让这位息侯成为了世人的笑柄 , 留下了"自不量力"这则成语来警醒后人 。

而关于"自不量力"这则成语 , 鄙人还想多说几句 。 在东汉王符《潜夫论》中的"五德志"中有过这样一段话:"周、召、虢、吴、随、邠、方、卬、自、……栾、甘、鳞虞、王氏 , 皆姬姓也" 。 这其中有一个名为"自"的诸侯国 , 可能大家都没听说过 , 但这个国家实际上就是咱们今天的"主角"息国 , 因为"息"字旧作"自" 。

文章图片

正是有了这样一条记载 , 让在下以为"自不量力"这条成语其最初的含义并不一定是"自己不估量自己的实力" , 而应该更直接地表达为"自国(息国)不估量自己的实力" 。 只不过随着咱们汉字的不断演变 , 息国不再被写成"自国" , 而"自"这个字本身又有自己的意思 , 才让"自不量力"有了如今的用法 。

那稍微对"自不量力"这则成语的含义做了点扩展以后 , 咱们还得继续回到事件中来 , 思考一下息侯到底是为什么非要跟郑国开战呢?难道真的只是几句拌嘴的话就冲动成这样了?如果真是因为拌嘴而开战 , 那郑、息之间在争执什么呢?

关于郑、息之间到底在争执什么 , 恐怕咱们已经无法知晓了 。 因为从目前所能留存下来的资料来看 , 都只写了两国言语不和 , 却只字未提到他们具体在争吵些什么 。 但就鄙人的理解 , 郑伯、息侯两位国君拌嘴的内容真的无关紧要 , 这仅仅是他们开战时最表象的借口而已 , 其真正的原因还隐藏在背后 。

文章图片

那到底息侯为什么如此执着 , 明知不可能成功 , 还非要举全国之力去跟姬姓同族较劲呢?予以为关键在于他的背后有楚国在作祟 。 因为 , 楚国一直有踏足中原的野心 , 并从熊渠开始一直在不断地向外发展、扩张着 , 等到了此时的国君武王熊通继位后 , 向中原挺进的试探变得更加频繁了 。 而息国当时虽没有被楚国所控制 , 但从他们最终被楚国所灭的结果来看 , 息侯应当早就受制于楚王了 。 所以 , 表面上看是息侯在跟郑庄公叫板 , 实际上我感觉应该是郑、楚之间的较量 。

至于楚国为何这么快就要跟郑国展开较量 , 还是那句老话 , 读历史不能只读当时 , 还要结合其前后两个事件来看才行 。 这之前的事件便是郑庄公伐许一事 , 郑国凭借这次征伐行动 , 获得了许国大半的控制权 , 也将本国的疆域向南推进了不少 , 势必会成为楚国踏足中原的竞争对手 。 这之后的事件则要看《左传·昭公十二年》的记载了 , 当时楚灵王提到自己的祖先昆吾曾以许地为宅 , 也就是说这里是楚国人心心念念的故土 。 可偏巧郑人现在占了许地 , 您说楚武王会善罢甘休么?当然要给郑庄公找找麻烦了 。分页标题

文章图片

因此 , 息侯在楚武王的授意下 , 举全国之力去跟郑国叫板 。 如果胜利了(可能性几乎为0) , 刚好合了熊通的意;即使败了 , 至少让楚武王了解了当时郑国的实力 , 也为日后两国正式交锋做好准备 。 所以 , 鄙人才会有这样的假设 , 认为息国只是一枚棋子 , 是本次郑、息交战事件中唯一的牺牲品 。

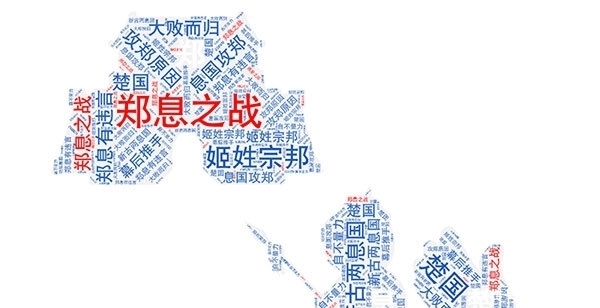

【关键词云图简史】

为了方便广大史学爱好者能快速回忆起相关的历史内容 , 作者"闲叙春秋"将在每篇文章结尾奉上"关键词云图简史" , 通过8-12个关键词 , 帮助大家回忆文章内容 , 希望各位读者喜欢 。

本文关键词:郑息之战、新古两息国、姬姓宗邦、郑息有违言、息国攻郑、大败而归、自不量力、攻郑原因、楚国、幕后推手 。

【国君|诸侯史话番外篇三:不知名的小国一战成名,他留下的成语你也用过】

文章图片

- 战国末期上党之争,长平之战,赵国君臣真的是鼠目寸光?

- 因为两女子争采桑叶而引发诸侯国战争,一言不合就开打,值不值?

- 秦始皇扫平六国后,这六国的国君下场如何?

- 秦昭襄王嬴稷曾在燕国做人质,由于秦武王去世,他坐上了秦国君主

- 「莘县史话」二品大员群臣表 一代名儒状元师

- 重生:帝国丞相独女,钟情国君六子楚王,相伴十年陪他征战沙场!

- 这个诸侯国传了41位国君,存活907年,秦始皇统一时舍不得灭它

- 三国时期、这个诸侯是最有可能一统天下的。

- 东汉末年袁绍为北方第一诸侯,然而其急速衰败的根本原因在哪?

- 诸侯|此人打造了一支劲旅,名气仅次于虎豹骑,最终被关羽歼灭