云研讨︱古代国家治理能力与救灾经验

5月8日 , 由中国历史研究院古代史研究所“宋元明清制度、文化传承与融合研讨班”主办的第五次网络研讨会召开 。 此次会议主题为“古代国家治理能力与救灾经验” 。 本次讨论会由中国历史研究院古代史所乌云高娃、王申、吴四伍主持 。 会议采取报告人主讲、与谈人点评的讨论形式 , 共有8位研究人员一起做了深入讨论 , 奉献了一场难得的学术盛宴 。目前 , 全球正遭遇人类历史上的一次大疫 , 中国抗疫实践体现了独特的救灾路径 , 且取得了明显成效 , 其中优秀传统文化与历史救灾经验的作用不容忽视 。 审时度势 , 在学理上系统探讨古代国家的治理能力和救灾机制 , 总结全人类 , 尤其是中国在无数次救灾实践留下的宝贵经验 , 是学术界的责任与担当 。 历史是一条奔腾的大河 。 宋元明清各朝代开创、继承和发展的诸如仓储、水利、赈灾、地方治理等救灾制度 , 在中国历史发展中起到了不可估量的作用 。 有鉴于此 , 此次学术讨论聚焦两大问题:一是宋元明清的救灾经验 , 二是救灾所反映的国家治理能力 。宋代救灾的大平台与国家治理新理念唐宋以后 , 传统社会中诸多治理制度开始日渐成熟 , 影响深远 , 在救灾领域表现尤为突出 。 通过制度化救灾 , 实现救灾储备的合理布局与能力提升 , 是宋元以降的重要经验 。 因而 , 此次讨论的重点是国家利用物资储备调控物价、灾害治理的常平体系 。尽管囿于网络问题 , 略有插曲 , 来自首都师范大学俞菁慧做了非常精彩的主题演讲 。 俞菁慧多年来从事王安石变法研究 , 对于北宋常平体系的建设 , 有自己的全新观察 。 她独辟蹊径分析北宋推行常平体系的国家治理理念 , 检讨国家参与商业竞争的困境与得失 , 分析王安石变法中 , 推行常平大救灾平台的历史经验、制度创新、内在逻辑 。 在有关常平体系的经营方式、物资储备、资金流动、机构协同、敛散机制、基层信息、人事梯队、立法修正等方面 , 俞菁慧提出了诸多极富创新意义的思索 , 以及“双轨制”“物资池”等简易明白的概念 。 关于宋代常平赈济的多元赈济模式和多机构协作的治理机制 , 她又给出了十分详细的专业论述 , 通过精确的图表给予形象展示 。

王安石来自华东师范大学黄纯艳老师 , 认为俞菁慧老师多年来在王安石变法研究中 , 有自己的独创性 , 特别重视制度阐释与制度实践的关系 , 重视王安石对《周礼》的运用 。 指出 , 此次在常平体系的新研究中 , 俞老师一是敏锐指出了常平新法的经营方式;二是揭示了常平仓作为救灾平台的统摄作用 , 常平体系成为一个调动各种物资的平台;三是从国家治理的角度重新评价了常平新法的变法效果 。 特别是国家的治理能力得到大大提升 , 不仅财力增加、手段增多 , 而且制度体系更加丰富 。 自王安石变法以来 , 国家救灾能力得到大大加强 , 财权越来越集中 , 地方财政越来越弱 。 这在宋史学界得到一定的认同 。 对于常平新法 , 黄纯艳老师提出 , 一是要重视常平司的研究 , 二是要注意朝廷财政和国家财政的区别 , 朝廷财政更多的是储备财政;三是要注意新常平新体系的持续性问题 。 围绕传统社会的国家治理 , 黄老师还补充了南宋地方政府的治理能力和应对灾害能力特点的阐述 。 认为南宋地方治理呈现出机制十分完备 , 救灾制度建设十分显著 , 民间力量参与显著增加 , 救灾手段日趋多元化、尝试开拓财源等特点 。来自福建师范大学朱义群认为俞菁慧老师主要讲常平新法中蕴育的救济理念和常平赈济中新法和旧法的质变和量变的超越性 。 其文章强调常平新法的重点并非赈济 , 而是建构一种国家治理新模式 。 俞菁慧主要是以王安石变法中常平仓建构为主题 , 没有纠缠于新法的利弊得失、是非定论的传统研究模式 , 也非集中于史料考证 , 且超越探讨新法个案的方法 , 强调常平仓的新经营理念 , 将其置身国家治理的视野中考察 , 打通各项新法之间的枢要 , 体现王安石变法中的创新性因素 , 成为中国传统社会财政改革的非常特殊的存在 , 并与近代国家社会主义思潮遥相呼应 。 文章视野开阔 , 内容丰富 , 有很好的纵深感 。 朱老师简略回顾了近百年有关王安石变法的分歧 , 即梁启超、邓广铭、漆侠、日本京都学派等推崇肯定派和蒙文通、王曾瑜、梁庚尧等批判否定派 。 并进而提问:俞老师提出常平新法的关键创新在于其经营方式与财政体量的“质”的变化 , 王安石追求不止是赈灾救民 , 更是如何将之“做大做强” , 在财赋规模上获得质的提升 , 这一观点是否间接映证了梁庚尧等指责王安石财政之策高于社会之策的观点呢?第二点是常平新法实施的连续性是否值得检讨 , 在熙丰年间和元丰年间 , 两者是否是一脉相承?三是新法的延续性问题 , 蔡京的变法放弃了王安石的改革理念 , 是否可以证明这一点 , 即王安石的新法并没有取得理想的社会效果?俞菁慧老师在回应环节指出 , 第一 , 王安石变法在历史上争论的火药味非常浓 , 近现代以来在某种程度上涉及国家派和自由派的激烈交锋 。 避开这场历史纷争的关键在于回答:王安石新法本身的运作性质与运作逻辑 。 青苗借贷“二分之息”的设定从根本上改变的了旧常平的“保本福利”模式 , 走向自运营为主的“保本盈利”模式 , 实现常平功能的“质变” , 由原来的“赈济常平”逐步转向“经营常平” 。 与此同步的“量变”则来自于新常平规模与体量的全面提升 , 既包含全渠道的本金与物资投入 , 也包括由基层借贷与转移支付所形成的流通效应 。 第二 , 人们以往习惯于从二分取息法去强调常平的敛财属性 , 而事实上 , 和均输、市易不同 , 常平青苗敛散的盈利效果并不明显 , 甚至都难以保证一定处于盈利状态 。 常平储备规模的大幅度膨胀 , 并不主要来源于“取息获利” , 而是持续的财政拨入和各路物资源源不断的归集 。 既包括庞大的基础运营本金(1500贯级别) , 也包括三司-转运司、内藏系统的调入 , 还有新法财政的平行调入 。 总之 , 它的“做大做强”背后有着一套明确的财政归集路线 , 恐非传统“剥削聚敛”、“国富民穷”等二元对立思维模式所能涵盖 。 第三 , 新常平体系的有保本盈利的运营初衷 , 但从根本上还是对接各种形态的农业政策:小农借贷、农田水利基建与大规模灾伤赈济等等 , 并从理论到实践搭建起一种新的“开阖敛散”机制 , 依托中央到地方各级资源、机构、渠道、信息、价格、仓储等要素 , 形成强大的平台效应 , 推动了神宗朝财政结构与组织方式的根本性转变 。 第四 , 关于改革的延续性 , 俞老师以为王安石变法被推翻后 , 即使是其后继者也并未延续其运作逻辑与整体模式 , 虽然很多具体新法是被重新“捡”起来了 , 但是如同捡起一堆散状螺丝 , 背后的“机器”(系统)却始终没有搭建起来 。元代救灾的大场域与新史料元代国家治理能力和救灾特点跟宋明等朝明显不同 , 是学术界研究的薄弱之处 。 中国历史研究院古代史所乌云高娃老师注意从长时代和大视野出发 , 重点阐述元代救灾的特殊性与阶段性 。 第一 , 从学术积累方面深入浅出总结百余年来元代救灾研究的重要发展历程与特点 , 特别是提到国内甚少关注的一些尚未出版的专门研究 , 如崔允精2003年完成博士论文《元代赈恤制度研究》 , 对元代赈恤制度的专门研究 , 如《救荒活民类要》以及常平仓的研究等 , 展示了元代救荒研究的诸多新趋势 。 第二 , 从元朝的特殊朝代实践出发 , 归纳元代救灾和赈恤的广大场域 , 包括对高丽等地的粮食转运 , 其赈灾规模和手段都跟内地赈济明显不同 。 赈灾的对象和赈灾物资也有自身的特点 , 这是我们比较边地赈济和内地赈济不同的重要内容 。 第三 , 从《元史》《元典章》《高丽史》等史料中 , 细心梳理和论证元代灾害发生轨迹和救灾实践的特点 , 以此论证元代救灾在大规模赈灾中展示出来的新的赈济特点 , 显示国家赈济手段和运输工具的新发展 , 借此展示国家治理能力发展的新高度 。 此外 , 新史料展示元代救灾政策、救灾范围、救济对象 , 也存在不少误解之处 , 值得学界重新讨论 。同样 , 北京师范大学王培华教授认为救灾是国家治理的重要内容 。 她指出 , 白寿彝先生所著《中国通史》导言讲到 , 救灾赈恤是国家的重要社会职能之一 。 历代正史中 , 有十六部史书有《五行志》 。 《五行志》记载了水旱蝗霜雪冰雹等灾荒 , 体现了国家的救济职能 。 我国历史悠久 , 文献丰富 , 对研究全球变化 , 可发挥积极作用 。 我国救济灾荒 , 是全球治理的重要组成部分 。 我国灾荒与救灾史研究 , 自上世纪三十年就开始了 , 并且取得成就 , 相比来说 , 汉唐和明清灾荒与救济研究较多 , 元代赈济研究较少 。 她个人重点研究元代北方的水、旱、蝗、霜雪、冰雹、桑蚕病害虫等灾害与救济 , 研究各种灾害的时空特点 , 及国家救灾制度与措施 , 指出特大蝗灾有11、60年左右的周期规律及其与太阳黑子活动的关系 。 从研究方法来说 , 她注重使用元人的文集 , 采用自然科学方法 , 来研究灾荒与救济问题 。明代救荒的政策设计与地方施行关于明代救荒研究和最新思考 , 由中国历史研究院古代史所解扬主讲 , 他重点检讨明代地方政府在面对救荒问题上面临的困境和采取的措施 。 首先总结了当下明代救荒研究的诸多最新研究 , 如经济史方面 , 我们可以参阅张兆裕老师研究明代国家实施的以工代赈 , 检讨国家在救灾过程中扮演的角色 , 以及政策实施的灵活性;在政治史方面 , 可以参照最新法国历史学家魏丕信即将出版的《历代官箴公牍研究》 , 该书经过近30年的收集和整理 , 系统地收录了中国历史上官箴书籍1165种 , 其中有30部左右是宋代书籍 , 其余大多数是明清部分 , 其中救荒书籍也得到分门别类的列举 , 值得我们认真关注 。 从历史救荒文献的积累来看 , 明代有关专门救灾个案的书籍较少 , 大多数有关救荒经验集中在官箴书等政务类书籍中 。 从另外一个角度来说 , 明代救荒性书籍中处理危机时刻的应急经验较少 , 而处理日常政务中有关灾荒管理的书籍较多 。分页标题

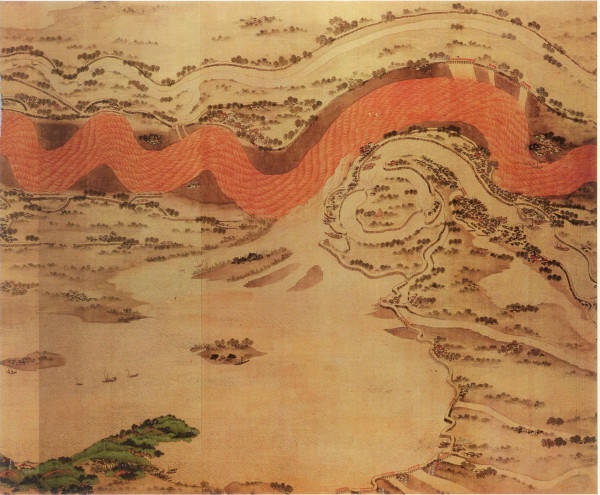

魏丕信著《18世纪中国的官僚制度与荒政》对于明代地方政府救灾中 , 最为值得人们思考的问题之一就是有关“有治人无治法”的提法 。 此类提法在明代的地方政书中十分普遍 , 乃至成为“口头禅” 。 对于“治人”和“治法”的分开解读 , 可以理解救灾中有能干的官员 , 但是缺乏有效的办法 。 然而从官箴书的内容来看 , 仅从目录就可以看出 , 有大量内容涉及救灾的具体方法 , 以吴尊、吕坤的书可以得到印证 。 在大量的官箴书中 , 往往同时涉及“治人”和“治法”两个方法 , 但是比较而言 , 涉及“治法”方面的内容往往要丰富得多 。 在某种意义上 , 官箴书等文献呈现的“治人”“治法”跟明代地方实际行政中人们感知的“治人”“治法”问题有着很大的距离 。 如何理解两者的差异呢?如果以明代的仓储为例 , 无论是社仓还是常平仓等 , 明代救荒文献中都有非常丰富的讨论内容和经验记载 。 吕坤的《实政录》不仅有施粥的具体条例 , 也有晒谷的具体方法 。 这不仅让人困惑 , 究竟时人缺乏的是什么“治法”?不过值得注意的是 , 当时人们都将蠲免当做救灾的重要政策来呼吁 , 甚至是救荒的唯一良策来对待 。 这种建议也在诸多救荒书中得到具体的体现 。 值得注意的是 , 文献中诸种建议往往来自著者亲身的地方行政经验 , 对朝廷实施蠲免 , 成为地方官员的真诚希望 。 这种建议还在不同地区得到实践 , 特别是江南重赋地区 。 如果针对某些特别个案 , 如周孔教的救灾方案 , 我们还可以发现救灾重心的下移趋势 , 对民间力量的重视 , 让老百姓自治自究 , 建立乡党议事的地方秩序等新趋势 。 以吃大户为例 , 就是要求地方政府调控 , 保护富户利益 , 又照顾地方利益 。概言之 , 地方士绅希望国家能够实施蠲免等政策 , 以国家力量拯救地方 , 这是他们的首选之策;在此失望之后 , 他们往往转向谋求地方自治救灾的理想 , 他们希望建立跟地方政府二元并行的救灾模式 , 这种理想是整个明代中后期自治风气的一种具体体现 , 跟明代中后期国家治理方式一脉相承 。 以此观察明代地方实政中的“治人”“治法”实质反映地方士绅的某种自我努力 。 如果联系魏丕信等人对于清代十八世纪有关救灾的“行为转向” , 从长时段观察明清地方救灾跟国家治理之间的关系 , 显然仍是学术界值得重视的关键问题 。清代国家救灾中仓储规模与治河理念清代在相当长的时间内 , 全国维持了3000万石至4800万石的巨大粮食储备规模 , 如何看待这种仓储规模跟国家治理能力、救灾能力的关系 , 是学界关心的重要课题 。 中国历史研究院古代史所吴四伍指出 , 清代仓储政策的实施有其特定性 , 在工具价值的层面考虑 , 其兴建有其必然性 。 但是 , 仓储巨大规模和高强效率仍是值得分析的问题 。 他比较赞成和卫国等对清代仓储数据的部分质疑 , 但是也强调巨大规模的客观性和难以推倒性 。 在他看来 , 清代仓储经营的高效与低能 , 才能最终决定仓储巨大规模的存在和救灾效率的高下 , 通过具体的救灾案例可以看出 , 清代救灾效率跟仓储规模并不存在必然的正向联系 , 清代仓储是否能够反映国家的强大救灾能力 , 仍是值得学界重新探索的重要问题 。黄河治理是清代救灾的重要内容 。 山东大学贾国静多年来潜心研究清代黄河治理问题 , 尤其侧重探讨晚清铜瓦厢决口等重大问题 。 此次她从清初黄河水患入手 , 在分析明清易代之际黄河水患极为深重的原因的同时 , 重点阐述了康熙治河的成功经验 , 并回应了学界有关治水与国家建设的讨论 。 在她看来 , 尽管魏特夫“水利社会”等理论值得检讨 , 但是黄河跟国家之间的关系却不能忽视 。 当下有关水利社会的研究 , 侧重探讨水与区域社会的关系 , 在这里 , 国家更像是一种隐形的存在;关于“治水政治”的研究 , 比较注意国家力量在治水中的重要作用 , 但多表现为单向度的关系 。 在她看来 , “水之政治”中的治水不止是国家治理的工具 , 以及提升国家治理能力的重要抓手 , 更是国家政治文化传统的重要组成部分 。

清康熙《黄河图》跨朝代视野下的国家治理能力与救灾经验一朝为断 , 蜻蜓点水 , 成为当下历史学“碎片化”的重要特征 , 无论是救灾中作为物资储备的仓储 , 还是救灾中黄河家园 , 纵观宋元明清 , 乃至先秦汉唐 , 都是一脉相承 , 紧密相连 。 唯有跨朝代、多链条 , 以长时段的视角 , 重新审视传统社会的国家能力和救灾经验 , 才能深刻揭示中华文明成长的宝贵经验 。 此次来自宋元明清的综合讨论 , 对于我们了解古代国家治理能力和救灾经验 , 形成三点基本判断:一是制度化救灾成为中华民族顽强对抗自然灾害 , 不断前行的重要历史经验 。 不管是粮食的储备 , 还是河患的治理 , 都是在国家和地方的良性互动中 , 形成了专门的救灾制度 , 同时依赖救荒书籍等得以流传 , 成为今日救灾的重要历史遗产 。 二是由国家主导的救灾实践 , 成为中国救灾的重要特色 。 事实上 , 自宋代王安石变法以后 , 国家实施积极的财政政策 , 对救灾等民生工程进行强有力的干预 , 此种潜流在清代终为巨浪 , 俨然成势 。 清代仓储的超大规模 , 清代河政的巨额开支 , 都是一种历史的延续 , 不能简单看做某个朝代的临时政策 。 三是官民互动的救灾机制 , 不管是治人还是治法 , 在国家治理的漫长演进过程中 , 来自地方经验的积累 , 和国家力量的推广 , 往往在救灾经验的传播和实践中 , 起到了非常关键的作用 。 以复杂的仓储体系为例 , 官方代表的常平仓和地方社会代表的社仓、义仓 , 他们一起在历代救灾实践中产生的巨大合力 , 成为传统社会官民合作、群策群力 , 共同取得抗灾胜利的重要法宝 。(本文来自澎湃新闻 , 更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)分页标题

- 鉴赏历史|古代有钱人三妻四妾,为何还要养丫鬟?原来是有一件事妻妾做不到

- 中国网|国家统计局回应1300万亿社会总资产:不等于家庭总财富

- 康康历史|古代日本为何全民“弃肉食草”,千年不知肉味?这得问问大乘佛教

- 历史太庙|魏晋南北朝时期,“夫人”的嫡庶之争

- 『国家』为什么我们国家的标准视力表要用“E” 蚂蚁庄园每日一题6月2日.

- 科创板日报|威胜信息中标国家电网合约,科创板晚报|寒武纪科创板首发过会

- 大运河时空|三吴、三楚、三秦……为何古代有众多带“三”的名字,都代表哪里

- 九驾旧闻|国家一级演员,从万人尊敬到被13家公司抵制,如今下场是无戏可拍

- 融资 科创板晚报|寒武纪科创板首发过会 威胜信息中标国家电网合约

- 大众报业·海报新闻代理律师解释索赔依据,河南高院受理吴春红国家赔偿申请